上目黒氷川神社の御朱印(東京・目黒区)〜天空の「目黒富士」は 「天空の庭園」に代替わり?

▼上目黒氷川神社の御朱印です。(東京都目黒区大橋2-16-21)

▼上目黒氷川神社の御朱印「夏詣 例大祭」。 「夏詣」と「例大祭」の印が押され、2日間だけの限定だそうです。

「夏詣」と「例大祭」の印が押され、2日間だけの限定だそうです。

狙って訪問したわけではありませんが、神社の祭りなどは土・日・祝日に催されることが多いので、週末に御朱印活動をする者にとっては運良く、もしくは運悪く例大祭などに遭遇することも少なくありません。

「運悪く」と言ったのは、大祭だからと言って特に限定御朱印の用意はなく、

通常御朱印の授与も直書きから書置きのみになってしまう場合です。

通常、例大祭などでは御朱印担当専属スタッフの用意ができなければ、

多忙で「それどころでない」のが実情でしょうから。

▼御朱印は境内に上がって右手の授与所でいただけます。

▼2021年、授与所の御朱印案内。

▼見開きの「向日葵御朱印」も限定で授与されていました。

オリジナル御朱印帳あり、神社通信あり、FBあり、Twitterあり、インスタありの

積極PR神社です。

HPやSNSでフルに情報発信し、紙メディアも怠らない、という

情報を受け取る側にはアリガタイ状況ですが、

発信者がマルチに情報を提供していくには、日々それなりの時間と努力が必要です。

ブームと生き残りも視野に入れれば、その努力もムダにはならないでしょう。

![]()

▼神社に一番近い駅は東急田園都市線「池尻大橋駅」で、北口から徒歩5分ほどです。

▼神社前はR246「玉川通り」、西へ延びて「厚木街道」となります。

各地の富士塚に登っていた江戸時代の人々には想像もつかなかったでしょうが、

神社前の道路の上を塞ぐ首都高速3号線を西に走れば、1:30ほどで本物の富士山の麓までたどり着くことができます。

▼さらに頭上の首都高速3号線は、首都高速中央環状線につなぐ大橋ジャンクションとなっています。

大橋ジャンクションは空洞カプセルを繋ぎ合わせたような4層のループ状で、走行している人に視界はなくトンネルです。

▼そのループ状のトンネルの屋上を利用して「目黒天空庭園・オーパス夢ひろば」が造られています。 (写真は【東京チカーバ】)

ジャンクション利用の高速道路の上とは感じられない穏やかな空間が広がっています。

▼「天空庭園」とは異なり、地上は交通量だけでも目の回るようなせわしなさで、視界も傾きます。

そんな立地にあり、これまでR246を数え切れないくらい車で走っているのに、神社の存在を気づきませんでした。

高速を走っていたら高いビルしか目に入りません。

しかし、ボンビーは下道とナカヨシです。

▼ですので同じ、R246を走っていても「池尻稲荷神社」は随分前から認識しています。

稲荷神社が信号交差点の角にあり、赤い提灯もあるので、赤信号停止の時はイヤでも目に入ってきます。

▼ところが氷川神社前は信号もなく、交通量の多い運転に気を取られ、道路と平行する鳥居に気づきませんでした。

歩いていても、車走行していても、東京ではその左右に寺社が見つかるのです。

車運転では左右などの、よそ見運転はできないから気づかないだけです。

R246はかつての「大山道」でもあり、その古い道標が鳥居下に見えます。

富士信仰とともに、行楽と信仰の対象となっていた大山も江戸庶民の憧れの山だったに違いありません。

▼石段下は標高約20m、10m以上の差を石段が繋いでいます。結構な勾配です。

▼石段上の狛犬は前足が太く、尾っぽが上を向き、顔つきも特徴です。

ほかの神社でも目にしていたように思いますが、思い出せません。

▼「手水舎」は新しく、つい最近の造営のようです。

▼水盤内は2日間の限定「向日葵御朱印」に合わせてヒマワリで埋められていました。

▼神に献上された「神饌」も役目を終えたのでしょうか?

▼境内ではお神楽が催されていました。

例大祭といえどもお神輿や縁日など、例年通りの催し物はないのかもしれません。

▼境内への人出も大祭にしては少し寂しいようです。

神社の創建は江戸時代前、天正年間と伝わります。

遷座や合祀を経て明治になってこの地に落ち着いたそうです。

鎮座地住所は目黒区大橋ですので「大橋氷川神社」とも呼ばれています。

▼拝殿前の狛犬です。

▼ソーシャルディスタンスは、センス良くカワイイ桜の花びらで示されていました。

▼初参拝です。祭神の「素盞嗚尊・天照皇大神・菅原道真」に挨拶します。

▼社殿左手は「稲荷神社」。氷川神社が遷座してくる前の古くからあったそうです。

高い位置にある境内ですので、昔は「稲荷山」とも呼ばれていたそうです。

現在は境内より高いビルが林立し、高速道路が覆いかぶさっているので「山」として目で見ることは全くできません。

▼社殿右奥の「富士浅間神社」です。

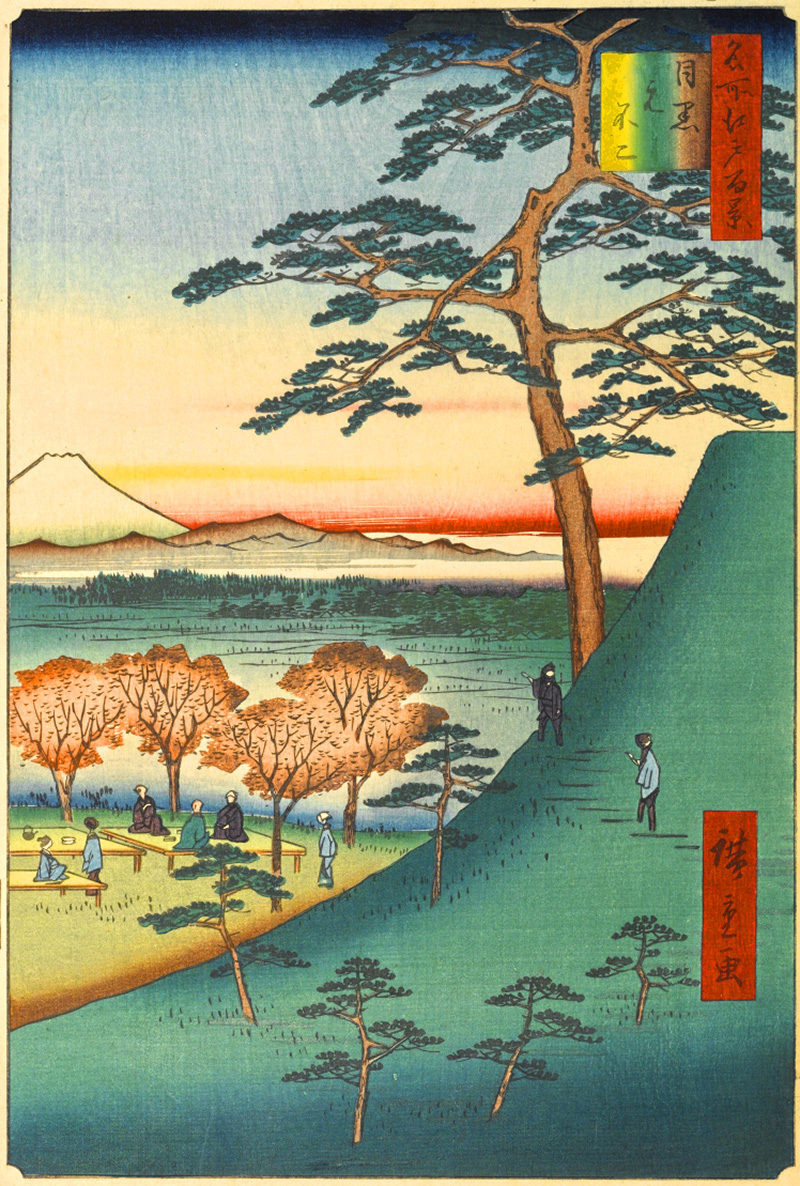

▼広重も「目黒元不二」と題して名所江戸百景に描いています。

絵の中の右下部分が「目黒富士」なのでしょう。当時は12mほどの高さだったとか。

そして遠くに、遠くに本物の「富士山」。

富士山は目に見えていてもやはり遠かった当時、各地に富士塚を築き、その頂上に浅間神社の祠を建て、登り、祈ったのでしょう。

広重が描いた目黒富士は、この神社の近くにあったもので、現在はその跡しか残っていません。

昭和の時代にこの富士浅間神社が新たな「目黒富士」とされたそうです。

▼江戸時代の元の富士塚にあった「丸且講」の石碑がここに移されています。

▼当時の水盤にも丸且講の「且」の文字が彫られています。

▼「目黒富士」へは境内へ続く石段とは別に「登山道」があります。

▼小学校の片隅にもありそうな生き物飼育のビニールハウス。

▼メダカ、フナが成長していました。

▼境内東側にある、もう一つの石段上の鳥居です。

▼こちらから境内を出てみます。

▼途中から左に急斜面の石段。地元の人たちの生活通路でしょう。

▼東側石段下の鳥居です。城壁のような石垣が迫っています。

各地の寺社を巡り始めて約10年の本ブログですが、

同じ東京でもまだまだ知らない神社、気づかない神社、御朱印をいただける神社が埋もれていることを、改めて知らされた氷川神社参拝でした。